Pour parler du panier à salade, on met la sauce ! Et pour éviter de faire des erreurs, on a trouvé les meilleures sources :

Les amis du type H, un régal de trouvailles, et toute l’histoire sur ce véhicule légendaire…👀

Chez Citroën on parlait déjà avant la guerre d’un nouveau véhicule utilitaire qui remplacerait son prédécesseur. On voulait gagner du poids et de la place et puis le TUB avait un défaut, s’il n’était pas chargé à l’arrière il relevait du cul.

Il avait vieilli et il était plus facile de créer un tout nouveau modèle, plus moderne.

Le cahier des charges voulu par Boulanger :

un véhicule monocoque à traction avant et qui reprend les éléments de la Traction 4 cylindres avec une bonne suspension arrière et surtout tout en conservant le maximum de pièces existantes déjà sur les autres modèles.

C’est Pierre Franchiset, le père du Type H, travaillant chez Citroën à la conception et à la mise au point des carrosseries, qui a pensé le H, suivi sa conception jusqu’à la commercialisation. Il a reçu le projet qui a déterminé l’ensemble du véhicule et réalisé le premier prototype.

Pendant la grande guerre les études du H ont été lancées en cachette des occupants qui avaient interdit d’étudier de nouveaux modèles. Les conditions de travail étant rudes, il n’y avait pas d’essence ni de matières premières. Une fois la guerre finie le H fut terminé très rapidement.

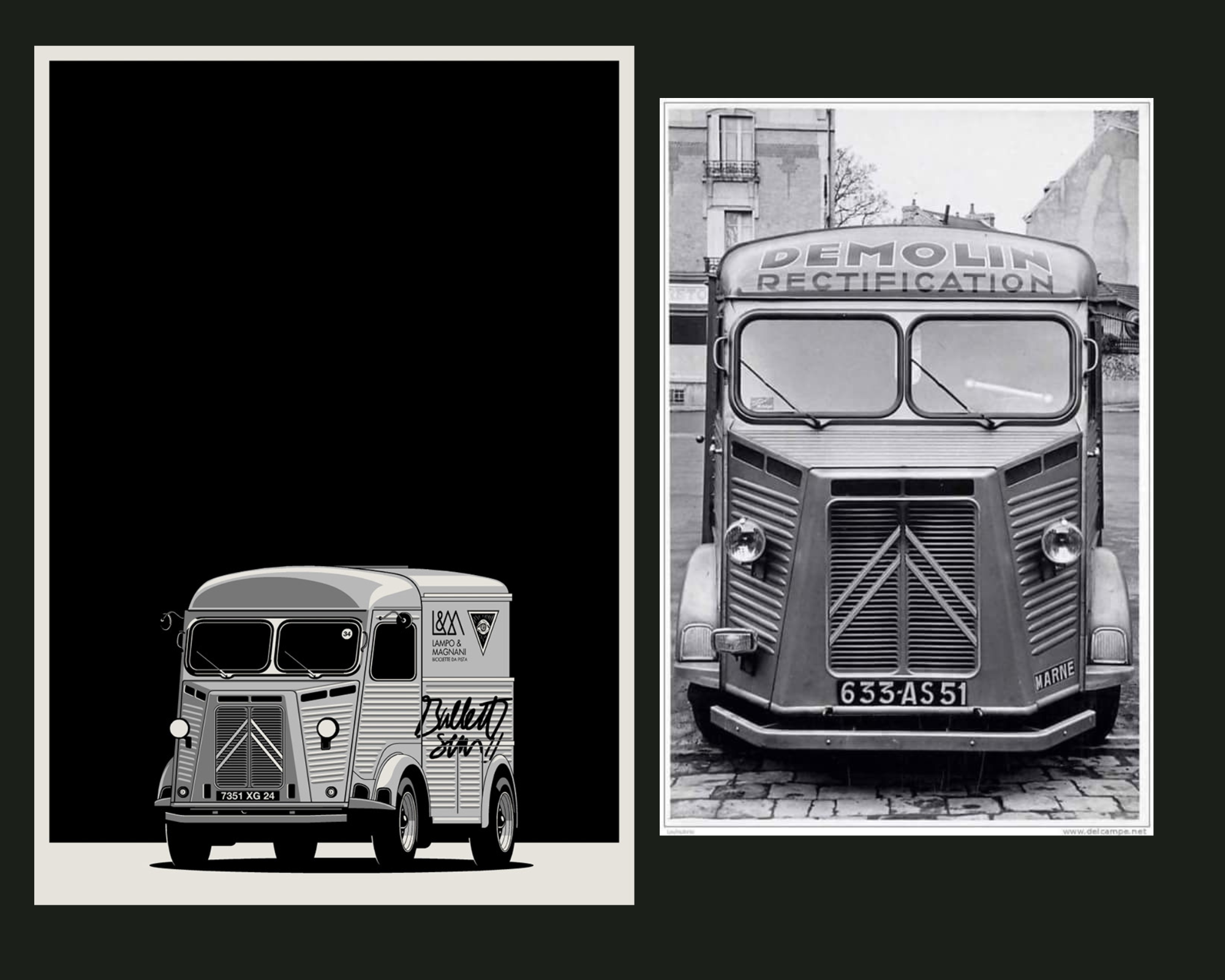

Il était entièrement réalisé en tôle ondulée. Franchiset avait pris de la tôle de 5/10e et pour la rigidifier, l’avait emboutie nervurée, un principe utilisé dans l’aviation bien avant le H. Au point de vue solidité il était exceptionnel !

Il y avait des charnières » Yoder » partout, volets de coté, volets de roue de secours, réservoir, portes, capot moteur intérieur, capot avant, etc. Il s’agit de charnières réalisées par pliage des tôles, on le trouve aussi sur la Traction et plus tard sur la 2CV.

Il n’y a pas eu beaucoup de prototypes comme pour la Deux Chevaux, seulement deux. Il n’y a pas eu de maquettes réduites non plus, on est parti directement sur le premier prototype.

Ce premier prototype avait à l’origine une porte latérale pivotante, porte qui encombrait le trottoir à l’ouverture et n’était pas pratique quand on voulait descendre.

Le second prototype avait une porte coulissante, ce n’était pas difficile de modifier le véhicule car il n’avait que des lignes droites….

Sur les prototypes on avait mis une couche de peinture pour qu’ils ne rouillent pas, c’était du gris métal. Il y avait certainement des stocks de cette peinture car en ce temps-là on sortait des Tractions gris métal ;

le Type H est donc né comme ça, gris.

Il est né gris et il est mort gris. 😢

Pour le concevoir à une telle vitesse il était évident que plusieurs ensembles (mécanique, essieu de la Traction 15 élargi, tableau de bord, poignées de portes, etc.) soient empruntés à la Traction Avant. Même la petite 2CV, elle aussi gris métal, prêta quelque chose (sièges, phares, etc.). Ils ont en commun la même solidité, la simplicité, la génialité.

Le Type H, au contraire de son prédécesseur TUB qui avait un châssis et une coque, est monocoque et, bien évidemment, traction avant.

Toute pièce est étudiée afin d’obtenir le maximum au moindre coût : le pare-brise était en deux moitiés (si une partie était abîmée, on ne devait pas remplacer la totalité), de la toile remplaçait les panneaux de porte, la lunette arrière était de dimension très réduite… même sur le nom Citroën ils avaient fait des économies.

Il arrivait huitième d’une série d’études et c’est pourquoi on l’appela « H », la huitième lettre de l’alphabète, sans chercher plus loin.

On dit que le H était prêt pour le Salon de 1946 mais Pierre Boulanger (à l’époque directeur de Citroën) refusait de l’exposer car il ne voulait pas faire comme certains et séduire la clientèle avec un modèle qu’il ne pouvait pas encore fabriquer.

En 1947 Citroën présenta le Type H, 11CV, 1200 Kg de charge utile.

La bombe » H » du » Quai de Javel » explosa au Salon de l’Automobile de Paris en octobre 1947, dans un climat de pauvreté et d’ingéniosité. Tout est recyclé, les voitures d’occasion (véhicules militaires américaines et quelques berlines) sont rares et coûteuses, exploitées jusqu’à la dernière tôle restante, et ensuite retapées. Les utilitaires sont rares et souvent les voitures sont transformées en camionnette. Même si certains artisans réalisent de petites merveilles, la plupart de ces véhicules sont bricolés.

Le Type H entre en commercialisation le 1er juin 1948.

La presse l’ignore et annonce seulement sa comparse, le 34ème Tour de France, premier de l’après-guerre passionne bien plus les foules.

Mais le bon gros « Tube », comme on le surnomme à cause de son prédécesseur, n’a pas de rivaux et il a même les rétroviseurs de série !

Il démarre dans la vie sans rien demander à personne, sans publicité autre que le bouche à oreille.

Les années défilent et le Type H est toujours là, qui le possède déjà en fait de la publicité aux potentiels clients et qui ne le possède plus en achète un neuf !

Citroën ne s’en occupe pas beaucoup, un minimum de publicité, quelques mises à jour par-ci et par-là et le client est rapidement convaincu.

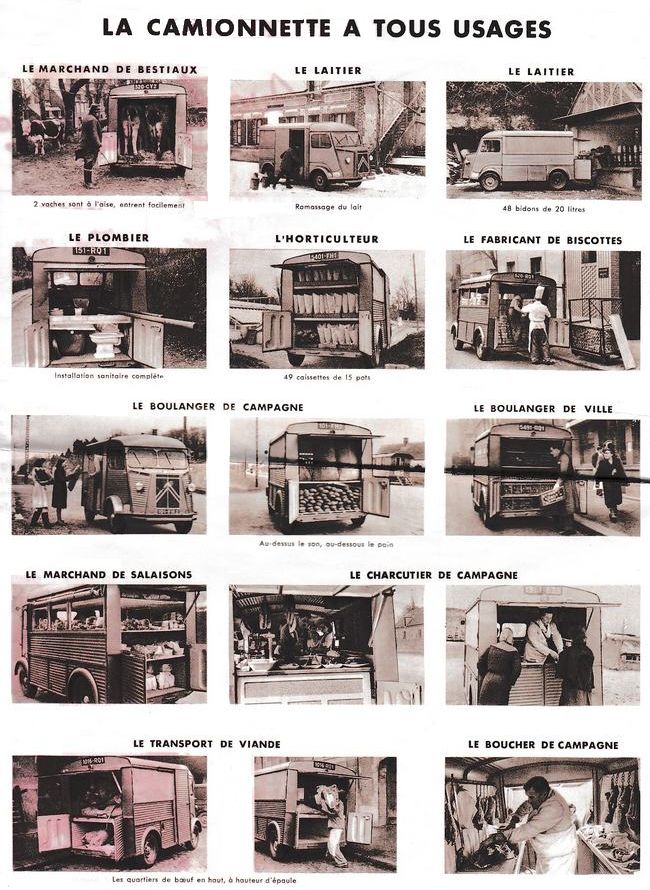

Chez Citroën on dit : » à chacun son H « , toujours le même et toujours si différent.

Paysans, éleveurs, corbillards, marchands, boulangers, jardiniers, menuisiers, brocanteurs, fleuristes, bouchers, tout le monde en a eu au moins un dans la vie, il a travaillé pour La Poste, pour la Gendarmerie, pour les hôpitaux, les administrations, il a servi les acteurs, les vacanciers, les voleurs..😉.

Il y a eu deux motorisations essence (1600cm3 9CV et 1900cm3 11CV) et trois Diesel (Perkins 1621cm3 7CV, Indenor 1816cm3 7CV et Indenor 1946cm3 8CV).

Des versions plateau nu étaient aussi disponibles pour les carrossiers (il est impossible de recenser les carrossiers qui pendant toute la longue vie du H l’ont offert au public à toutes les sauces).

En fonction de la charge et de sa carrosserie l’appellation commerciale changeait, H, HY, HZ, HX, HW. Il y a eu aussi des équipements spécifiques pour véhicules de secours urgent et pour véhicules de réanimation et de chirurgie avec suspension arrière hydropneumatique.

14 était le nombre de coloris offerts par Citroën dont une partie réservée aux administrations.

Le gris reste la couleur la plus fréquente mais on pouvait le choisir blanc, rouge ou bleu.

300 était le nombre d’ouvriers nécessaires pour produire un exemplaire complet, que ce soit en France, en Hollande, en Belgique ou au Portugal.

Une trentaine d’années plus tard un jeune à la peau lisse (le C25) lui à piqué la place mais pas sa célébrité légendaire, sa personnalité, son caractère.

L’histoire finit le 14 décembre 1981, à Aulnay. Le dernier porte le numéro de série 473289 et il est gris. Près d’un demi-million de H ont été construit en 34 ans, un record !

Mais à dire vrai, l’histoire n’est pas terminée le 14 décembre 1981, le Type H est dur à mourir, physiquement et aussi dans les souvenirs de ceux qui l’ont eu et apprécié.

Il roule toujours peinard avec ses publicités sur les côtés, avec son vêtement de travail gris ou les plus chanceux sont devenus des camping-cars.

Source :

http://deuch.perso.libertysurf.fr/typeh.html